Hutu et Tutsi en R.D. Congo: la facture de la fracture à l’aune du passé

Le texte « La facture de la fracture » est une étude historique et politique sur les relations entre Hutus et Tutsis en République démocratique du Congo (RDC), replacées dans une perspective longue allant du XIXᵉ siècle à nos jours.

Dans ce texte d’une soixantaine de pages, l’auteur retrace les violences subies par les Hutus congolais depuis 1996, lors de l’entrée de l’AFDL au Zaïre. Ces populations furent ciblées, massacrées et déplacées dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Kalehe et Goma. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants furent tués ou contraints à l’exil.

Le Mapping Report des Nations Unies (2010) qualifie ces crimes de possibles crimes de génocide, en raison de leur caractère systématique et sélectif. Les médias internationaux évoquèrent alors un « second génocide des Hutus » en RDC.

Des témoignages de survivants recueillis par la BBC, NBC, et Human Rights Watch confirment que les Hutus furent identifiés par leurs noms, leur langue ou leur origine et exécutés. Les hommes furent souvent les premières cibles, transformant certains villages, comme Musekera ou Kishishe, en « villages de veuves ».

Ces violences, loin d’être accidentelles, s’inscrivent dans une stratégie d’épuration ethnique : déportations vers le Rwanda, destruction des cartes d’identité congolaises, installation de populations étrangères dans les zones vidées de leurs habitants. Selon le gouvernement congolais, il s’agit d’une véritable « bataille démographique » orchestrée dans le Nord-Kivu.

Une violence enracinée dans l’histoire

L’auteur met en parallèle la brutalité des rébellions contemporaines (AFDL, RCD, CNDP, M23) avec celle des armées du Rwanda monarchique. Sous le règne du roi Rwabugiri, les campagnes militaires contre les royaumes hutus étaient déjà marquées par des massacres, castrations, empalements et esclavage.

Ces pratiques anciennes auraient été réactivées dans les guerres récentes, inscrivant la violence dans une logique historique de domination et d’humiliation symbolique.

L’ouvrage mobilise la notion foucaldienne d’« archéologie de la violence » : le corps des victimes porte les stigmates d’une histoire longue où se superposent les couches de domination. Le Kivu apparaît ainsi comme un palimpseste, une région marquée par la répétition du passé dans le présent.

Racines coloniales de la fracture identitaire

Le texte consacre ensuite une large analyse à la construction coloniale des identités hutu et tutsi.

Deux écoles s’opposent :

La thèse hamite (explorateurs, missionnaires et administrateurs coloniaux) affirme que les Tutsis, d’origine nilotique ou “hamite”, seraient racialement supérieurs aux Hutus bantous. Appuyée sur des mensurations physiques (taille, nez, peau, dentition) et sur la pseudo-science raciale européenne, cette théorie justifia la hiérarchisation ethnique et la domination politique des Tutsis.

Les missionnaires catholiques, notamment Mgr Classe, appliquèrent cette distinction : les Tutsis furent privilégiés pour l’éducation, l’administration et la religion, les Hutus relégués aux métiers manuels. L’Église et la colonisation instaurèrent ainsi une double oppression.

Cette idéologie, inspirée des thèses racistes de Gobineau, fut internalisée par l’élite tutsi, qui y vit une légitimation de sa supériorité. Elle explique en partie les tensions qui exploseront à la fin de la période coloniale (Révolution sociale de 1959, massacres, exils).

Les identités comme catégories sociales, non ethniques.

D’autres historiens montrent au contraire que Hutu et Tutsi n’étaient pas à l’origine des ethnies, mais des catégories socio-économiques : le « Tutsi » désignait le riche éleveur, le « Hutu » le cultivateur pauvre. Ces statuts étaient fluides : un Hutu pouvait devenir Tutsi en acquérant des vaches ou en épousant une femme tutsie (« kwihutura »).

La colonisation figea ces catégories sociales en ethnies héréditaires, en introduisant des cartes d’identité ethniques et une administration racialisée. Cette rigidification transforma des distinctions sociales en oppositions politiques, semant les germes des conflits futurs.

Une fracture transposée en RDC

L’auteur montre que les guerres successives à l’Est du Congo ont importé cette fracture rwandaise sur le territoire congolais. Les Hutus congolais paient le prix d’une culpabilité collective : ils sont assimilés aux génocidaires rwandais et subissent persécutions, déplacements et déshumanisation.

Ainsi, le conflit du Kivu devient la prolongation d’un contentieux ethno-historique régional, où les Hutus, congolais ou rwandais, sont punis pour un « péché communautaire ».

Conclusion

Le texte se veut à la fois mémoire des victimes et analyse critique des racines historiques de la haine.

La « facture de la fracture » évoque le prix payé par les Hutus congolais pour un antagonisme hérité du Rwanda monarchique et amplifié par la colonisation et les conflits post-1994.

Pour l’auteur, comprendre cette genèse – des catégories sociales à la racialisation, des mythes coloniaux aux génocides modernes – est essentiel pour espérer réconcilier les peuples du Kivu et rompre le cycle des violences héritées du passé.

Nzapfakumunsi Mbumburwanze Shamba, PhD

Ottawa, Canada

La Facture de la Fracture

Vous pourriez être intéressé(e)

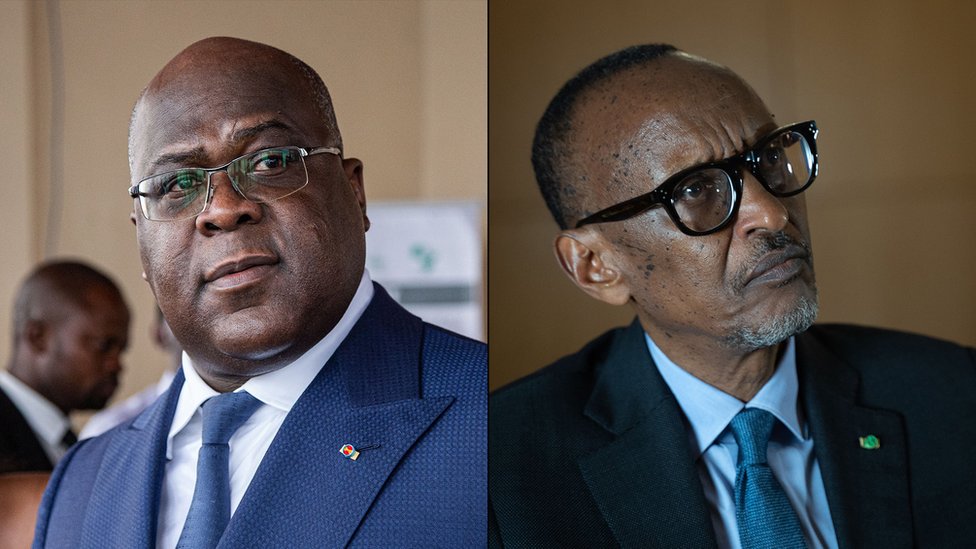

Après la RDC, le Burundi menacé : le spectre de Kagame plane sur Bujumbura

Emmanuel Neretse - 29 octobre 2025Le Burundi se retrouve aujourd’hui au centre d’une nouvelle tempête géopolitique dans la région des Grands Lacs, visé à son tour par la stratégie expansionniste de Kigali.…

L’extradition vers le Rwanda : violation des libertés fondamentales de l’homme

Athanase Dushimirimana - 23 octobre 2025Introduction Depuis que le crime de génocide a été poursuivi devant des tribunaux rwandais, l’État rwandais a présenté plusieurs demandes d’extradition à des États étrangers pour…

Le rocher de Kigali : quand la RDC revit le supplice de Sisyphe

Emmanuel Neretse - 23 octobre 2025Le mythe de Sisyphe: origine et signification Dans la mythologie grecque, Sisyphe est le fondateur mythique de Corinthe, une ville portuaire en Grèce actuelle fondée plusieurs siècles avant Jésus…

Les plus populaires de cette catégorie

La ‘‘liste noire’’ des 25 : un signal d’alarme pour les défenseurs de la démocratie rwandaise

Echos d'Afrique - 18 octobre 2025

![Paul Kagame a fait main basse sur le commerce juteux de la friperie et sur la culture et la vente du cannabis [Série 8]](http://www.echosdafrique.com/wp-content/uploads/2021/07/cannabis-Kagme_Marijuana-250x161.jpg)